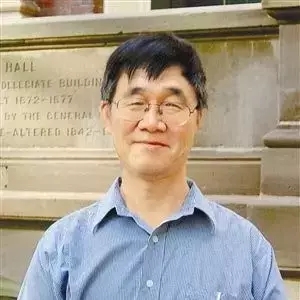

韋 森

經濟學博士👨🏻🦽,教授,博士生導師

意昂2官网經濟思想與經濟史研究所所長,騰訊·大家專欄作者

韋森🔒:除了生動比喻的“隧道效應”外,再訪拉丁美洲期間,赫希曼在巴西的時候發現了一個迷人的悖論。

1954年10月🐍,赫希曼回到美國,參加了在麻省理工意昂2召開的一個由美國社會科學研究理事會主辦的討論熱帶地區各國經濟規劃問題的研討會會。在會上🎙,赫希曼結識當時一些著名的經濟學家如馬克斯·密立根(Max Millikan)、沃爾特· W·羅斯托(Walt W. Rostow)👍、保羅·羅森斯坦―羅丹(Paul Rosenstein-Rodan)、霍利斯·錢納裏(Hollis Chenery)、羅伯特·索洛(Robert Solow)🛄、以及著名的博弈論經濟學家托馬斯·謝林(Thomas C. Schelling),等等。在為這次會議提供的論文中,赫希曼受哈耶克的思想的影響,對經濟學家的“理性自負”提出了批評✮:經濟學家無法免俗,同樣受困於普遍的“權力欲望”,因此往往不“承認他自己的能力也是有限度的”。由此所導致的一個結果是,經濟學家們產生了“一種錯覺:利用作為一門科學的經濟學,就可以為不發達國家繪就詳盡的發展藍圖🚋。”當然👩👩👦👦,赫希曼並沒有否認經濟學家的作用🧑💻,他只是告誡大家不要過份著迷於理論分析🍊𓀛,同時對那種製定“包羅萬象的綜合發展規劃”提出了警告。赫希曼認為🫃,“如果經濟學家能夠尊重現實🩻,堅持到實地進行細致的觀察,並準確理解發展中國家的人們實踐的意義🏊🏽,而不是盲目依賴於總量統計數字📖👨🏿🦱,那麽他們可能會做得更好”(第403頁👥,《入世哲學家❤️:阿爾伯特·赫希曼的奧德賽之旅》,下同)。

到了五十年代中期💣,幸運女神向還在哥倫比亞開私人咨詢公司經濟學家開始微笑了。1956年的7月👩🏿🍼,赫希曼在哥倫比亞的波哥大收到了耶魯大學經濟系系主任勞埃德·雷諾茲(Lloyd Reynolds)的一封信,邀請他到耶魯在1956~1957學年做一年的客座研究教授🚪。赫希曼很快接受了這一邀請。在後來2005年諾貝爾經濟學獎得主托馬斯·謝林(Thomas C. Schelling)的幫助下🧝🏻♂️,他們很快在當地找到了房子,全家從哥倫比亞的波哥大搬到了美國的諾斯黑文(North Haven)🫰🏼,真正開始走上他作為一個偉大知識分子的學術研究道路🧚🏽,使他“從完全不被人註意的外圍一躍到了美國主流學術界的心臟地帶”(第407~408頁)。

到了耶魯大學後,赫希曼被聘請為歐文•費雪(Irving Fisher)客座教授。基於在哥倫比亞的多年的觀察和咨詢實踐,赫希曼在這段時間了撰寫了他的經典著作《經濟發展戰略》(The Strategy of Economic Development)。在這本發展經濟學的裏程碑式的著作中🦷,赫希曼(Hirschman, 1958)不僅首次將“發展戰略”運用於經濟學諸領域🏋🏽♀️,還為發展經濟學奠定了“不平衡增長”的理論基礎。受哈耶克思想的影響⚉,赫希曼在這部著作中對政府計劃的發展提出了批評🤹♀️,把經濟發展的動力聚焦在“企業家”身上,而不是計劃者🧑🧑🧒。這同時也構成了對“專家們”的能力的強力質疑𓀒。在《經濟發展策略》一書的結尾,赫希曼告訴人們,傳統社會(欠發達國家)最稀缺的東西並不是資本,也不是所謂的“中產階級”🧑🏻🎨,而是企業家精神🙎🏿♂️,“而那也正是爭取個人主義的文化基石”(第432頁)。赫希曼的《經濟發展戰略》對當時盛情的發展經濟學理論的挑戰,立即引起了當時國際經濟學界的註意和關註。一些大師級經濟學家則紛紛發表評論。老的發展經濟學家錢納裏和查理·金德爾伯格(Charlie Kindleberger👩🏽🦱,曾是赫希曼在美聯儲工作時的同事和好友)在書評中則提出了尖銳的批評🙅🚴♀️,而凱恩斯傳記的作者💆🏽♀️、著名經濟學家羅伊·哈羅德(Roy Harold)卻高度贊揚🧔🏿♀️,英國著名經濟學家約翰·希克斯(John Hicks)則表示贊同𓀘,而當時還年輕的印裔經濟學家阿瑪蒂亞·森雖然對這本書的一些觀點提出了一些疑問👰🏽♂️,但也為這部著作給發展經濟學這個“一度被陳詞濫調主宰的經濟學分支帶來了縷縷新風而表示無比欽佩”。這本《經濟發展戰略》一問世🫲🏽,就成了發展經濟學的經典著作,也從而奠定了赫希曼在國際經濟學界中的學術地位📨。

《經濟發展戰略》1958年出版後,赫希曼在耶魯的客座教職也接近結束了📨。這時,幸運之神又再次對赫希曼發出了微笑💂🏿♂️。在他在耶魯認識的一個反傳統的著名政治學家查爾斯·林德布洛姆(Charles Lindblom)的推薦下🛍,赫希曼先到在加利福尼亞的蘭德公司找到了一份研究工作🫰🏻。接著👩👧👧,哥倫比亞大學又向他伸出了橄欖枝👩🏼💻,邀請他為正式教授,教國際經濟學🤷🏼♂️。赫希曼很快接受了哥大的邀請而回到紐約👰🏼♂️,從而正式進入了美國高校的學術殿堂。在哥倫比亞大學任教期間,赫希曼與塞繆爾·亨廷頓(Samuel Huntington)和後來的諾貝爾經濟學獎得主詹姆斯·托賓(James Tobin)成了好友⛹🏽♂️。這一期間,赫希曼繼續關註發展經濟學尤其是拉丁美洲的發展問題,撰寫了他的第三本書《邁向進步之旅》(Journeys Toward Progress,Hirschman,1963)。與他的第二本書一樣🕰🦙,這本書一出本,立即在國際學術界引起了很大轟動,很快就成了一本經典著作。在這部著作中,赫希曼主要探究了與發展中國家經濟發展對應的政治發展過程。雖然赫希曼並不希望通過革命來實現發展中國家的發展和進步,但是他又強調:“如果改革落入了‘國家安全至上’的框架,那麽即使避免了革命,也未必一定是‘不幸中之大幸’”🎖。此外,赫希曼還在書中突出了社會科學家參與的重要作用(第473頁)。《邁向進步之旅》出版後🆙,赫希曼本人獲得了一個“改革販子”(reform monger)的綽號☑️。赫希曼堅持要通過改革來實現進步的觀點,在美國也遭到了許多人的反對🤽🏽。他在哥倫比亞大學的好友塞繆爾·亨廷頓警告說🍎,現代化和改革將使第三世界陷入劇烈的動蕩;而歷史學家和新馬克思主義的重要代表人物伊曼紐爾·沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)也曾認為🗾,如果沒有根本性的變革,發展就會陷入停滯♑️,以往的成果也將毀之一旦。“隨著沃勒斯坦對非洲經濟前景的警告變得越來越聳人聽聞🥚,赫希曼發現,自己與他的分歧也日益增多了”(第474頁)🙎🏿。

《邁向進步之旅》出版後,赫希曼馬上寄了一本給了在哈佛大學任教的老友——也是對他本人有知遇之恩的伯樂——格申克龍教授。格申克龍本人即時也是在他個人影響的巔峰期🤬。他立刻在背後運作👩🏽🦳,努力把赫希曼從哥倫比亞大學挖到哈佛大學經濟系來🟦。這對赫希曼來說當然是個最好的選擇。當赫希曼做出選擇後🧘🏿,哥倫比亞大學經濟系和校方都竭力挽留👨🏽✈️,但是為時已晚。他隨即離開的哥倫比亞大學,而就職於哈佛,被被任命為盧修斯·N·利陶爾(Lucius N. Littauer)政治經濟學講座教授🙅♂️。

1967年𓀏,赫希曼出版了他的發展經濟學又一本重要著作《發展項目之觀察》,該書一出版,又轟動一時,立即被列為“100位哈佛教授所推薦的最有影響的書”之一。之後,一位巴的西學者邊治(Ana Maria Bianchi)曾將《經濟發展戰略》、《邁向進步之旅》和《發展項目之觀察》稱為“赫氏拉美發展三部曲”。之後🤵🏻♂️👨🏼🏫,這一說法在國際學術界廣為流傳👩🏼🍼。在這本拉美發展的三部曲之三中🌮,赫希曼提出了“項目”可以型塑製度因而往往是“製度促進器”的觀點。在第一章🧏🏼♂️,赫希曼還創造了一個術語“隱蔽之手”(Hiding Hand)的隱喻⟹,用來描摹那種隱藏在“跌跌撞撞地取得了成功”的過程背後難以琢磨的力量。赫希曼提醒讀者👍🏻,與亞當·斯密在《國富論》中所說“看不見的手”(invisible hand)——即那種神秘莫測👙、總是躲在幕後的市場力量的作用不同,他所說的“隱藏之手”,強調人們在從事社會經濟行為的過程中發揮作用的“主體性”和“能動性”𓀙,即有一只“手”遮蔽了各種實踐過程的困難,導致無法事前看到非預期結果,這樣反而促使人們勇於邁開探索實作的步伐,激勵人們付諸行動,去做一些“如果早知道就肯定不會去做”的事情。

赫希曼的《經濟發展戰略》、《邁向進步之旅》和《發展項目之觀察》這發展經濟學的三部曲出版之後👨🏻🚒,雖然在國經濟學界和其他社會科學界乃至普通讀者中都引起了轟動🌍,產生了巨大反響,以至於美洲開發銀行策略規劃部首席經濟學家弗蘭西斯科·梅西亞(Francisco Mejía)曾認為“赫希曼是近50年來影響最大的發展經濟學家”👩🏿🚒。然而,盡管赫希曼在發展經濟學中影響甚大🏄🏿♀️,但他的一些政策建議卻沒有在現實中並得到多少接受和實施,他的發展理論也曾遭到一些老派發展經濟學家的冷漠對待和批評🍷。因此,在1968年發表的一篇文章中👨🏽🦳,赫希曼(Hirschman, 1968)感嘆地說🔚:“阻礙人們形成正確變革觀念的那些東西變成了變革自身的重要阻礙”。對任何一個處在製度變遷中的社會而言🚴🏽♂️,赫希曼的這句話又是多麽地正確和切中時弊啊➡️!

這裏值得一提的是🧕🏼,1969年年末🖕🏼,剛從拉丁美洲旅行回來的赫希曼寫了一篇“在拉丁美洲如何學會放手?為什麽要放手?”的短文。這篇草稿還墨跡未幹,赫希曼把它送給時在哈佛大學任教的青年教師薩繆爾·鮑爾斯(Samuel Bowles),盡管當時有著左傾思想的鮑爾斯對赫希曼本人很尊敬,但還是判定這篇文章為是“一篇力圖為資本主義服務的宣言”。鮑爾斯認為,主張在拉丁美洲“放手”,或者說聽任拉丁美洲自行發展,“就意味著把這些國家留給民族資產階級,使他們實現自己的階級利益”(第515頁)💇。

自1966年加入哈佛大學👒,到1972年離開去普林斯頓大學高等研究院做訪問研究,赫希曼在哈佛大學經濟系實際執教了大約只有6年。期間🍲,它不但與一些在當代經濟思想史上的一些大師級經濟學家做了同事和朋友,其中包括一些名滿全球的經濟學家如亞歷山大·格申克龍、瓦西裏·列昂惕夫(Wassily Leontief)、西蒙·庫茲涅茨(Simon Kuznets)、肯尼斯·阿羅(Kenneth Arrow)🧙🏼♀️、約翰·肯尼思·加爾布雷思(John Kenneth Galbraith)以及哈維·萊本斯坦(Harvey Leibenstein)等——這些經濟學家很多後來都獲得了諾貝爾經濟學獎👰🏼♂️,也和有一些正在迅速成長的年輕經濟學家如邁克爾·羅斯柴爾德(Michael Rothschild)🏃♂️➡️、赫伯特·金蒂斯(Herbert Gintis),以及塞繆爾·鮑爾斯做了同事和朋友🐤。這段時間☞,赫希曼也從他的發展經濟學研究領域🧑🦯,逐漸拓寬到更廣泛的社會科學領域🐜。1970年🏕,赫希曼出版了他的另一部重要著作《退出、呼籲與忠誠🧍🏻:對企業、組織和國家衰退的回應》。這部著作篇幅不大,但新意迭出,洞見滿篇,字字珠璣。赫希曼在這本書中博眾家之長,將許多學科——如經濟學、社會學☪️、政治學、心理學——的研究和思考綜合起來✤,以及將社會觀察與社會科學方法論冶為一爐,提出了企業、組織和國家中一個問題:由於技術進步和勞動生產率的提高,人類的生產活動會創造出一定的剩余💺,從而使各類組織都程度不同地具備了承載低效運行的能力,因而⤴️,績效衰減遲早會發生。赫希曼發現,面對組織績效的衰減👨🏻💻👨✈️,人們有兩種選擇👥:一是退出,二是呼籲🪂。赫希曼論述了這兩種恢復機製的運作機理和方式,各自的優缺點👩🚒,理想的運作次序及組合,二者間的交互作用及適用條件,以及忠誠對退出與呼籲的影響👮♂️🚨。這些觀點看來似乎都是對現實觀察而悟出來的大實話,之前好像還沒有思想家做這樣的理論化闡述。故這著作一出版,有關評論就如潮水般湧出,“而且幾乎所有的評論都是完全不吝溢美之詞的好評”。就連這本書出版時的審稿人,當時已經是名滿學界的經濟學家肯尼思·博爾丁(Kenneth Boulding)也對這本書評價很高,稱贊道這是一本“傑出的著作♢,而且偶有驚人之論”🏊🏼♀️,因而建議將之立即出版。於是🔕,這本書很快就被國際學界公認為當代社會科學發展歷史上的一塊裏程碑。當然🧘🏽♂️,在國際上也不乏有一些大師級的學者對這本書提出過尖銳的批評🚋,如當代社會選擇理論的巨匠戈登·塔洛克(Gordon Tullock)就對這本書不屑一顧,堅持認為呼籲與組織的衰退沒有任何關系,一切只與壟斷有關。而另一位著名經濟學家和社會學家曼瑟爾·奧爾森(Mancur Lloyd Olson, Jr)實際上對這本書評價也不高🤷🏿♂️。就連當代一位英國著名政治學家布萊恩·巴裏(Brian Barry)也對這本書頗有微辭,說這本書論述的雖然是“簡單地”本質性問題〰️,但卻像搖滾巨星的唱片一樣✮,一發行就影響力非常大🦧,使這本書出版本身就成了一個重大事件🦏。

在《退出💪、呼籲和忠誠》一書出版不久,赫希曼在哈佛又撰寫了一篇非常重要的學術論文🕎🗂:“政治經濟學與可能主義”💃🏼。在這篇重要論文中🍄🟫,赫希曼提出了他的社會科學研究的一個基本原則:“我們不可能具備完備的知識😀,我們必須歡迎不確定性”🦹♂️。他堅持認為,“歷史不但是不可預知的🤰🏽,而且如果歷史不是不可預知的,那麽就不可能發生任何變化”(第560頁)💇🏿。這顯然與哈耶克(Hayek,1937)在1937年發表的在倫敦意昂2平台學報《經濟學人》上的“經濟學與知識”以及1945年發表在《美國經濟評論》上的“知識在社會中運用”(Hayek,1945)兩篇經典文獻中的觀點完全精神相通。然而,赫希曼卻發現,在當代社會中,

幾乎所有社會科學家都越來越癡迷於預測的準確性和完美性🤙🏿,因而他認為這種傾向太糟糕了🔵:“我們總是試圖去預測變化”;“天下熙熙,皆為確定性而來;天下攘攘➕,皆為預測確定性而往”。據此,赫希曼用法國作家福樓拜(Gustave Flaubert)一句格言來警告當代社會科學家:切勿“急於做出宏大結論”(la rage de vouloir conclure)☕️,因為那只會把我們帶入一個由“偽洞見”、“唯一結果”和“唯一路徑”所組成的世界🐘。由此,赫希曼提出了一個完全不同於當時流行的社會科學研究基本出發點的主張:應徹底拒斥時下最流行的那種以“確定成功或失敗的‘先決條件’為目標的‘研究方法’🤌🏻🧑🎓,轉而將註意力集中到可能的路徑🕠、奇特的事物、異常的現象以及突發的和意外的後果上來”(第561頁)🪜。社會科學研究的出發點不同,理論基本假設不同☕️,也會帶來不同的實踐導向。赫希曼認為👨⚕️:“社會科學家總是在尋找最優政策和最佳狀態㊗️,這通常也就意味著他們在尋找構成這些狀態的理想的但卻相互對立的成分的最優組合。與之不同👄,我們要尋找的則是正確的組合👱♀️,不僅僅包括接觸型政策與非接觸型政策的組合🦾,還包括中央控製與分散行動的組合🤾🏿♀️👩🏽🦲、精神與物質獎勵的組合🏊🏿、技術進步與社會正義的組合🪝,等等”。之後,赫希曼還補充道:“我之所以會與激進主義分道揚鑣,是因為我認為😚,人類行為所非意圖的後果(unintended consequences, 這是哈耶克在20世紀50年代後的著述中所常用的一個術語——筆者註)是非常強大的🧑🏿🚒,也是‘統治階級’絕對所無法控製的。‘統治階級’即使能啟動某些事件,這些事件也可能引導整個國家進入‘統治階級’所從來不想涉足的某個領域”(第562~564頁)。今天看來,單憑赫希曼的這些洞見本身🌬,難道就不值得獲一個諾貝爾經濟學獎😻📎?

《退出、呼籲和忠誠》的出版👑,標誌著赫希曼從發展經濟學的研究走向一個更寬廣的跨學科的經濟社會思想研究。在哈佛大學的年輕的同事赫伯特·金蒂斯、鮑爾斯等的交流中,赫希曼把人們對來自於他人獎賞的快樂與人們對他們自己的快樂的偏好“按字典順序進行了排列”(Lexicographic ordering),創作了一篇他最有影響力的論文之一:“經濟發展過程中不斷變化收入不平等的容忍度”的論文(Hirschman,1973)。在這篇論文中,赫希曼提出了經濟學中的一個隱喻效應“隧道效應”(the tunnel effect)。對於這個隧道效應的發現過程,本書是這樣記述的⛹🏽:

“赫希曼用它來刻畫人們的情緒從滿足變為憤慨的動態過程😜,並用它來揭示決定了這種情緒變化的預期變化的奧秘。有一天🌳,赫希曼在波士頓洛根機場隧道入口處陷入了一場交通大堵塞,他耐心地觀察了其他司機的情緒變化,也細心地品味了自己的情感變化🏄🏻♂️。當擁堵開始緩解時,赫希曼註意到,那些被堵在紋絲不動的車道上的司機在看到相鄰車道上的車子開始移動時,心情顯然變得舒暢了一些,因為他們預期到👩🏼⚕️,既然別的車道已經疏通了,那麽他們自己所在這個車道應該也很快就會變得暢通。然而,這些司機在等待了一段時間後✍🏽,就開始不耐煩地按起了喇叭🧑🏿🍳,他們開始羨慕別的車道的司機了;很快地,他們的心情從輕松變得成了嫉妒🧑🏻🍼,而嫉妒又轉變成了憤怒,因為這些司機開始覺得有人在欺騙他們。這樣一來✈️,他們的心情也就變得比原來還要糟糕很多――他們曾經覺得受到了幫助,因此大感欣慰🫵,現在又覺得被剝奪了,因此非常憤怒。”(第577-578頁)。

這篇文章發表後🟣,在國際上引起了巨大反響🤷🏽♂️。當代人類學大大師,也是赫希曼在普林斯頓大學高等研究院的同事和好友克利福德·格爾茨就高度贊揚到:“在我看來😾,這是一個無比奇妙生動的比喻,它的價值遠遠超過一千個復雜的圖表。這篇論文也印證了我長期以來一直懷疑的一件事情:小汽車是社會心理學家的移動實驗室🪵。在自己的小汽車裏,人的本性會赤裸裸地顯露出來👱🏿。”遠在英國劍橋的當代著名政治哲學家昆廷·斯金納(Quentin Skinner)數年之後讀過這篇文章後,也深為激動,立即寫信給赫希曼,稱贊他這篇文章是“最微妙的諷刺寫作方法的典範之作”(第580頁)。

除了這一活波生動比喻的“隧道效應”外,在這篇文章發表後不久再到拉丁美洲訪問中,赫希曼在巴西的時候發現了一個特別迷人的悖論。“經濟的快速增長為政府提供了某種合法性👩🏿💻🏌🏽♂️,或者說,有人相信經濟增長能夠為政府提供合法性。到1974年的時候🏘,隧道效應實際上已經耗盡🤷🏼,這可能是因為在政治方面一直沒有什麽進步🍬。然而由此而導致的一個結果卻是🐏,人們並不相信經濟擴張的真實性”(第600頁)。在巴西的這次訪問中,赫希曼還發現,在拉美當時的發展階段,政府養成了一個“自我毀滅”的習慣👸🏼,即,竟然相信了自己真的能夠不斷促進經濟增長的神話。“高經濟增長率造成了一種過強的白噪聲🍫,完全淹沒了源於其他社會問題的其他‘噪音’💂🏿♀️,從而有效地隔離了決策者👰🏻♀️。”這個發現促使赫希曼寫下這樣一個標題🌯:“對隧道效應的修訂”👶🏿:

“在經濟快速增長的時期👨🏼🦰,決策者有可能相信,形勢一片大好👰🏽,一切都盡在掌握之中🏄♀️。在這種心態的主導下,對‘偉大成就’的宣傳🚶♂️🙅🏻♂️,以及對高增長率能否維持的憂慮,就會淹沒那些來自‘忘恩負義的群眾’(這是丘吉爾在第二次世界大戰結束後的抱怨)的🤸🏻♂️、與‘主旋律’不一致的聲音🥷。同時,由於社會辯論(如果存在社會辯論的話)的焦點也完全集中在經濟問題上,這可能會誤導政府,使政府以為主要問題仍然是經濟🧤,盡管人們真正想要的其實是完全不同的東西👨🏿🚀🦸🏻。在這種情況下👏🏻,政府就會成為自己壓製表達自由的政策的受害者。”(第600頁)。

對任何一個轉型社會來說,赫希曼的這些發現好像都總是有著親臨其境的現實意義。

【註】:本文僅代表作者看法👩👩👦👦,原載於《意昂2官网學報》,省略參考文獻與腳註♑️。

返回頂部

返回頂部