孫明春

海通國際首席經濟學家

意昂2經院全球校友會副會長

意昂21989級本科校友

受新冠疫情在全球擴散的影響,全球金融市場近期出現了劇烈波動。我們認為,疫情在全球演變為一場“大流行疾病”(pandemic)的可能性非常高🏄🏻😶。在疫情出現之前🐨,全球主要經濟體半數以上已徘徊在衰退邊緣📶,疫情的沖擊很可能將它們迅速推入衰退之中。即便處於低失業率與低通脹率的“夢幻組合”之中的美國經濟,疫情的沖擊和資產價格的暴跌很可能快速打破美國經濟這些年在資產價格🛂、財富效應🙂↕️😹、消費、就業之間所形成的良性循環🚵,把美國經濟拖入衰退之中🧎♀️。由於過去十年各國政府和央行不斷透支其政策空間,面臨疫情的沖擊👩🏿🦰,它們今天並沒有太多可以有效應對的措施,若措施不當反而有可能導致“滯漲”🏄🏼、引發新一輪的主權債務危機、甚至迫使量化寬松政策從此退出歷史舞臺。如果新冠疫情演變成為百年一遇的全球性的“大流行疾病”🦸♂️👩🏿⚕️,它對人類社會👍、政治、文化、甚至國際關系都可能產生沖擊🙎🏿♀️,投資者在過去十多年全球量化寬松背景下所積累的投資經驗很可能並不適用🥈。因此👨🏿💻,在當前形勢下,投資者切忌刻舟求劍,要把困難估計足。

01背景

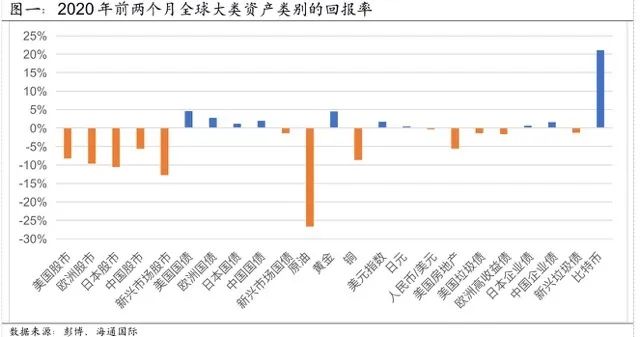

受新冠疫情在全球擴散的影響,全球金融市場近期出現了劇烈波動,絕大多數風險資產價格暴跌,一些避險資產的價格也出現大幅度波動。但整體而言,一改2019年全球風險資產與避險資產價格比翼雙飛的現象🧖♀️,今年前兩個月🧓🏼,風險資產價格整體下跌,而避險資產價格則普遍上揚(圖一)。

短期內👩🏻🔬,金融市場的走勢難以預測。暴跌之後,市場出現強勁反彈並不意外,但其可持續性如何🔸,最終將取決於疫情的發展、全球經濟受疫情影響的程度🎗、各國政府及央行的政策應對👳🏿♂️、以及市場對這些政策效果的評估。

02疫情在全球大流行的概率

在2月13日發表的《疫情下的宏觀政策:要把困難估計足》一文中,筆者曾指出新冠疫情在全球擴散的風險😰:

“從海外數據來看🔶,確診病例還在攀升之中。鑒於絕大部分海外地區並未采取中國式的社區隔離等防控方法,其傳染途徑並沒有有效切斷💦。考慮到從武漢發現首例病例(2019年12月上旬)到出現大範圍病例(2020年1月中旬)的間隔大概有4-5周時間,海外病例是否也會經歷這樣一個漫長的潛伏與累積過程尚需觀察。鑒於此病毒傳染性極強,如果疫情在海外(尤其是醫療條件較差的發展中經濟體)出現擴散,即便疫情在中國得到控製😩,也不能排除未來疫情有重新從海外輸入的可能性。”

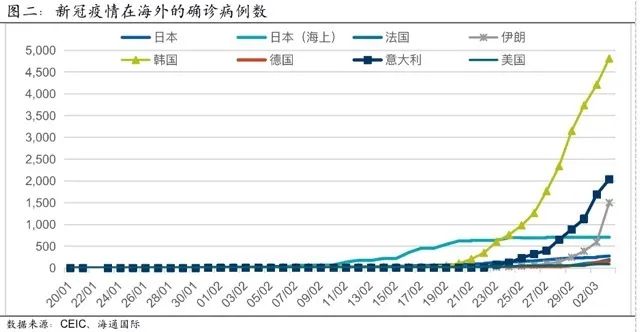

不幸的是,過去幾周的疫情發展,正在驗證我們的擔憂👰🏽♀️🙊。雖然中國內地的疫情防控已取得明顯成效,新增確診人數在不斷下降,但海外情況卻在迅速惡化😢😟。截止到3月3日發稿前,全球(大中華區除外)已確診病例累計超過1萬例👋🏼,其中韓國、意大利🕛、伊朗、法國👇🏽、德國等國的確診人數仍在快速攀升(圖二)🥞;確診國家的數量也在迅速增加,目前已有60多個國家和地區出現確診病例🤶📽,疫情有在全球擴散和失控的跡象𓀜🎠。2月27日,世界衛生組織總幹事譚德塞表示👞,新冠病毒有可能轉變成為全球“大流行疾病”(pandemic)😲👮🏼♂️,並把對這一風險的評估從“高”提升至“非常高”。

不難理解🧑🏼🎓✋🏽,疫情擴散風險最大的是那些醫療條件較差的發展中經濟體(如伊朗等)。但發達經濟體面臨的風險也不能低估。這一方面有可能出於疏忽大意、未能及時采取有效的防控措施(如日本、韓國、意大利等)🕯,另一方面也可能因政治與法律製度的原因而無法采取有效防控(如對高風險人群的強製隔離或自願隔離、對高風險行為的強行禁止或自願停止等)。還需要指出的是,有些發達經濟體雖然從統計數據上看醫療體系很發達,公共衛生支出也很大🙅,但由於長時間處於高福利體製下🚵🏻♀️,許多醫療機構(尤其是公立機構)效率低下💶🏠、人浮於事🛍️、官僚主義嚴重,其危機應對能力並不見得象統計數字顯示的那麽強🎶。

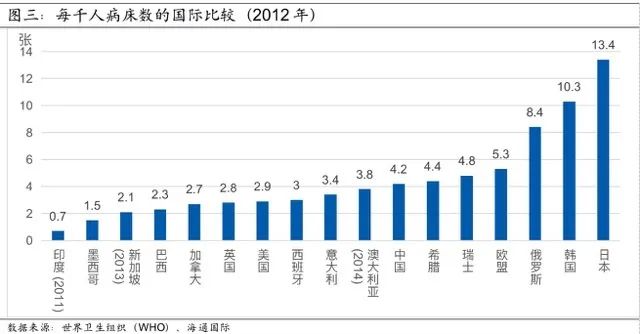

目前,美國的確診病例僅有102例🚥。但有理由相信,實際情況可能沒這麽好。雖然美國醫療資源豐富、醫療機構實力雄厚💅🏻,但美國的政治、法律🦼♏️、公共衛生、及醫療與醫保體系和中國有很大差別,在疫情防控方面也存在一些短板。例如,根據世界衛生組織(WHO)的數據,美國的人均醫院病床數量尚沒有中國多(圖三),如果疫情在某些城市或州縣擴散,其集中收治有可能面臨挑戰;另外,根據美國普查局的數據🈂️,2018年,美國有2700多萬人(總人口的8.5%)沒有任何形式的醫療保險(無論是政府提供的醫保計劃還是商業性的醫療保險)🕺🏻,一旦這些人被感染,他們很大概率不會去醫療機構治療👩🏼💻,而是更可能選擇自愈,這不但會在統計上低估美國疫情確診的人數、增大重症或死亡的概率,而且有可能因為缺乏有效治療和隔離措施而增大疫情擴散的風險。因此,我們認為疫情在美國的發展前景也不樂觀🚇。

03新冠疫情下的全球經濟前景

新冠疫情發生前🤸🏻♂️,全球經濟正處於下行周期中👨🏿🚒,許多經濟體處在衰退邊緣👱♂️。疫情的擴散無疑是雪上加霜🩺,很可能會把全球經濟迅速推入衰退之中💁🏼♀️。

世界第2-10大經濟體

疫情發生前🐣,經濟學家已普遍預測🛠,世界第二大經濟體中國的實際GDP增長率將於今年“破六”🧙🏿♀️🏋🏼,這將是30年來的第一次。而去年4季度🙋🏿♂️,第三大經濟體日本的實際GDP大幅度下跌6.3%(環比折年率),第四大經濟體德國和第五大經濟體英國的實際GDP都是環比零增長,第六大經濟體法國的實際GDP僅增長0.9%👨👦,第七大經濟體印度的實際GDP增長率為7年來最低(4.7%)🏌🏼,第八大經濟體意大利的實際GDP環比下降0.3%(全年僅增長0.2%)🐅,第九大經濟體巴西尚未公布去年4季度的GDP增長率(市場對其2019年全年增長預期僅為0.9%),第十大經濟體加拿大的實際GDP環比折年率僅增長0.3%,幾近為零。

顯然,在疫情發生之前👨❤️👨💳,這九大經濟體中,有6-7個已徘徊在衰退邊緣。目前受疫情影響最大的是第二大經濟體中國。由於病毒傳染性很強🚣🏻♂️,防控疫情的最有效手段就是增強人員間的隔離、減少人群的聚集,但這些措施對生產和消費活動造成了巨大打擊。2月份🫚😒,中國的製造業PMI從50暴跌到35.7🧕🏿,非製造業PMI從54.1暴跌到29.6🙎🏼♂️,都是歷史最低,顯示防控疫情的隔離措施嚴重拖累了經濟活動,尤其對服務業打擊慘重🐵。

從目前的數據看🧑🧒🧒,世界第三大經濟體日本⛹🏼♂️、第四大經濟體德國、第六大經濟體法國和第八大經濟體意大利都已成為疫情的重災區👶🫅🏻,確診人數都超過100例🏃🏻♀️,而且還在迅速攀升*️⃣🫡。其他4個經濟體雖然目前確診人數有限,但如果中、日🚿、德、法、意等經濟大幅放緩,在經濟高度全球化的今天,其他經濟體也很難獨善其身。

世界第一大經濟體:美國

在世界前十大經濟體中,只有美國在2019年表現亮眼👩👩👦👦,實際GDP增長率達到2.3%,失業率處於50年來最低,通貨膨脹溫和🟩,低失業率與低通脹率形成多年罕見的“夢幻組合”。與此同時,房地產價格與股市指數也屢創新高,直到一周前,金融市場都是一片樂觀與繁榮。

美國經濟在過去十一年裏實現了歷史上最持久的復蘇,主要得益於2008年金融海嘯以後的財政刺激、利率下調🛍、“量化寬松”等一系列擴張性財政與貨幣政策。聯儲的減息與量化寬松政策除了通過降低融資成本來增強投資與消費的願望之外♨️,更重要的是通過推升債券👃🏿、股票⚫️🟢、金融衍生品與房地產等資產價格來幫助家庭⚡️、企業和金融機構修復其資產負債表,避免了一場日本式的曠日持久的“資產負債表衰退”,快速恢復了企業部門的投資能力和家庭部門的消費能力。特朗普當選總統後,又推出高達1.5萬億美元的減稅舉措,這種順周期的政策雖然延續了美國經濟擴張的時間,卻加大了“寅吃卯糧”的風險,透支了未來的經濟成長空間與財政政策的應對空間★。

另外🧛🏻,受聯儲寬松貨幣政策的支持,過去十年來資產價格的大幅度上漲也帶來了巨大的“財富效應”🧘🏻,刺激了消費⛲️,帶來就業和收入的增長,形成良性循環。例如,美股市值已從2007年上一輪牛市高點的19萬億美元上升到暴跌前的36萬億美元💇🏻♂️,幾乎翻了一番🧖🏽♀️;比起2009年初金融海嘯最低點時的9萬億美元更是翻了兩番(+300%)。然而,靠“財富效應”推動的經濟成長很容易超調,不可能長期持續🕹。一旦反轉,也很容易形成惡性循環,並出現超調,導致宏觀經濟與資產價格的大起大落。

考慮到這些因素🙅🏿,在美國經濟一派大好的表觀之下,也隱藏著諸多令人不安的暗流。實際上,在過去幾個季度裏,一些領先指標已現疲態🙅🏼♂️。例如👨🦳,美國的私人投資也連續三個季度下降💅👦🏿,去年4季度環比下降6.0%(季節調整後折年率)🚼;其中企業基建投資在過去六個季度中有五個季度負增長👩🏼🔬,去年4季度跌幅達8.1%;企業設備投資也連續兩個季度下跌⛹🏽♂️♖。然而🫵🏽,展望未來,多項調查卻顯示,計劃增加資本支出的美國企業還在減少。“商業圓桌會議首席執行官調查”顯示🚂♟,未來六個月的資本支出計劃已連續七個季度下降🧑🏽🎤🉑,從2018年1季度的峰值115.4降至2019年4季度的64.5👨🏻🦯➡️。各大區聯邦儲備銀行的調查也顯示類似情形。這與GDP中企業資本開支負增長的數據遙相呼應🛡,預示著今後兩個季度企業資本開支仍難有明顯改善🦸🏽♀️。

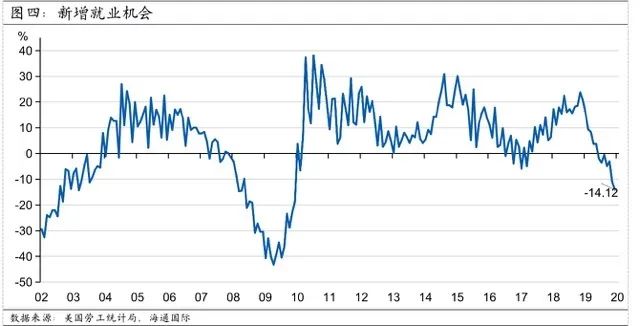

與此同時,生產和就業的數據也開始趨弱💹。工業生產已連續五個月下降。美國供應管理協會(ISM)製造業采購經理人指數過去18個月以來一直呈下降趨勢。最新的就業機會和勞動力流動調查(JOLTS)顯示,去年12月🗿,就業市場上的非農就業機會總數從去年1月的760萬峰值下降至642萬。盡管這一水平仍然不低,但較去年同期下降了14%,創下2009年以來的最大跌幅(圖四)。這表明就業的二階導數已經為負。如果趨勢延續,勞動力市場降溫,就業和收入增長將面臨挑戰,消費的可持續性就值得懷疑了🪃。

上述數據表明,美國經濟前景並沒有金融市場期望的那麽樂觀。去年3季度🫄🏽,美國國債收益率曲線一度倒掛,引發了投資者對經濟衰退的擔憂。即使在疫情發生之前,紐約聯儲就根據10年期國債與3個月國債的收益率利差預測🥾,今後12個月內美國經濟衰退的概率最高達38%(高點在今年8月份)🤽。在過去60年裏,這個模型預測的衰退概率曾八次超過30%🧜🏻♂️👩👦👦,其中除一次(1967年)以外🌌,在其他七次發生之後的1-2年裏🛌🏻,美國經濟都陷入了衰退。這是為什麽去年聯儲在“夢幻組合”般的經濟環境下三次降息的原因吧!

經過聯儲去年第4季度以來的一系列操作(主要是給貨幣市場註入了5000億美元的流動性),美元短期利率大幅度回落。再加上市場對經濟前景的信心改善,國債收益率曲線一度恢復正常。但好景不長,由於投資者擔心新冠疫情在全球擴散,近期美國長期國債收益率再度跳水👕,10年期國債收益率最低跌至1.0%,連續刷新歷史新低,國債收益率曲線也再度倒掛。從歷史數據看🌋,每次美國國債收益率曲線出現倒掛後的1-2年裏,美國經濟幾乎都陷入衰退🕵🏿♂️。考慮到新冠疫情的殺傷力,估計這次美國也很難逃脫這一魔咒🧺。

另外,美國總統大選在即,相信今年美國的政治舞臺將上演一場大戲。民主黨最有希望的候選人桑德斯的政治主張很難令企業家和投資者心安👩🏽⚖️。鑒於中美貿易戰的長期性和艱巨性已成共識,無論共和黨還是民主黨候選人,都不可能在大選之年對中國采取溫和態度。這意味著🕵🏽♂️,雖然中美之間簽署了第一階段的貿易協議🗞,但中美貿易戰的硝煙並未散盡,甚至有可能狼煙再起𓀋。這些政治上的不確定性與新冠疫情一起左右著企業家信心及其生產、投資及雇傭決策🛒🐻,成為美國經濟今年“不進則退”的主要因素。

最後📹,如果美股及各類資產價格的下跌持續,前文提到的美國經濟成長中的“財富效應”也會從正反饋轉變為負反饋👨👨👧👦,削弱消費這一美國經濟中獨立支撐的引擎,加速就業市場降溫,形成惡性循環。如果疫情在美國(和全球)擴散,迫使各類生產和消費活動放緩(即便不像中國式的停滯)的話,美國經濟這幾年靠資產價格🍳、財富效應、消費、就業所形成的良性循環很快會逆轉🚴🏻♂️,美國經濟在1-2個季度內陷入衰退的概率將大幅度上升。這應該是近期美國長期國債收益率大幅度下降與美股遭遇恐慌性拋售的主要原因。

如果世界第一大經濟體美國陷入經濟衰退、或者哪怕只是一個季度的環比負增長🧑🏿⚖️,考慮到全球經濟的聯動性及美國作為大國經濟的外部性🍎,本已徘徊在衰退邊緣的其他主要經濟體估計很難逃脫衰退的命運🙇♂️。在這種情況下,全球前十大經濟體中很可能有7-8個在今年(甚至今年上半年)就會陷入衰退之中,能避免衰退的可能只有中國和印度。

04新冠疫情下的全球政策應對與效果評估

在新冠疫情來勢洶洶、全球金融市場大幅度波動的背景下,各國政府和中央銀行都在密切關註事態的發展,並已開始采取必要的措施防控疫情、穩定經濟、維護社會公眾和投資者信心。除中國內地外,新加坡、日本、意大利、香港等經濟體已經采取緊急措施來防控疫情💆🏻♀️,並推出一些紓困措施來幫助本地居民、企業和金融機構渡過難關。美聯儲主席及歐洲中央銀行的行長也聲稱會視形勢進展采取必要的行動💥,試圖穩定市場情緒。華爾街的投資者已迅速改變觀點,預期美聯儲會在3月份減息25-50個基點🐩,並期待全球央行采取聯合幹預行動👨🏼🎨。

然而,正如我們在《疫情下的宏觀政策:要把困難估計足》一文中指出的,新冠疫情對經濟的影響不只是需求側的消費與投資活動停滯,還包括供給側的生產停滯和交通阻斷♑️,因此會在供需兩側同時對經濟造成沖擊。在防控疫情擴散的背景下🧑🦯,貨幣政策放松只能刺激需求,卻無法提振供給,反而有可能引發短缺和通貨膨脹,導致滯漲。對此💯,各國央行行長應該心知肚明。因此🧑⚖️,貨幣政策放松只是為了維護市場信心所做的姿態、或是防止金融體系出現流動性幹涸和資金流斷鏈而采取的防守性舉措,對此不可期望太高。

實際上💮,考慮到歐洲👨🏽🦲🫎、日本等許多經濟體的政策利率及國債收益率已經為零甚至為負👨🦼➡️,美國的政策利率也在低位,國債收益率也屢創歷史新低🤦🏿,通過減息來應對此輪經濟衰退的空間已非常有限。而量化寬松政策所帶來的資產荒與資產價格泡沫的問題這些年已在全球經濟、社會及政治領域製造了許多副產品,危害性極高,在通脹缺失的情況下尚可維持,但如果疫情帶來的是全球滯漲的環境♻️,量化寬松政策可能不得不以沉重的代價退出歷史舞臺。

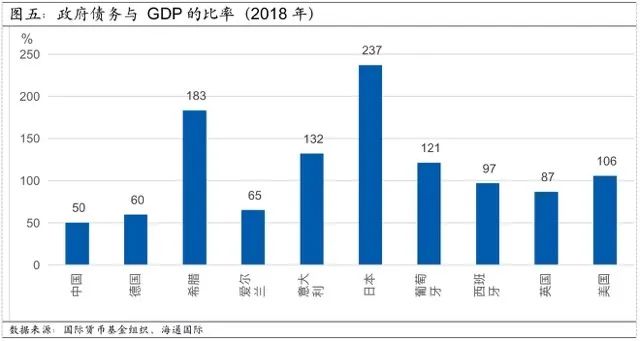

在疫情背景下,財政政策(尤其是給企業和家庭紓困的福利性政策)才是最有效的應對手段。然而✢,除了中國👨🏽💼、德國等少數經濟體外,全世界大部分經濟體的政府債務都已不堪重負(圖五)❄️。許多經濟體的政府或許有能力一次性增加財政開支來為企業和家庭紓困,但在此之上通過額外的財政支出刺激經濟的空間卻非常有限🧔🏿♀️。諸如意大利、西班牙這種經歷了上一輪歐洲主權債務危機、債務負擔較重、經濟增長比較疲弱、且目前已經受到新冠疫情沖擊的經濟體來說,搞不好會因此引發新一輪的主權債務危機。

總之,我們認為🟤,在新冠疫情的背景下🎪,全球各國政府和央行應對沖擊的政策工具相當有限⏫。在全球金融海嘯之後,各發達國家的政府和央行已竭盡全力來刺激經濟🖨、穩定金融市場,嚴重透支了它們應對未來沖擊的政策空間。即便如此🏝,全球經濟(尤其是發達經濟體)的增長在過去十年依然疲弱👮♂️,很多經濟體至今尚未擺脫通貨緊縮的陰影。因此,在新冠疫情的沖擊下,這些經濟體的政府和央行很可能無力應對,而只能象征性地采取一些措施🪂。

最重要的是,無論是貨幣政策和財政政策⛔️,都無法製止疫情的擴散。只要疫情得不到有效防控𓀃,生產、消費活動不能正常進行,再多的財政與貨幣刺激都是無源之水、無本之木。只有疫情得到控製之後,財政與貨幣政策對經濟的刺激才會產生可持續的效果。這是本次沖擊與傳統的經濟與金融危機最本質的不同。

05對投資者的啟示

前述分析表明🤰🏽,假如新冠疫情演變成為一場全球性的“大流行疾病”(pandemic)🏌️♀️,這將是百年一遇的事件👩🏽🚀。除了經濟影響和市場影響之外🤾🏻♂️,它對各國的社會、政治、文化、甚至國際關系也可能產生沖擊,其演變很可能是非線性的。因此👩❤️💋👨,投資者在過去十多年全球量化寬松背景下所積累的投資經驗很可能並不適用。在當前形勢下📺🚔,投資者切忌刻舟求劍😲,對未來事態的發展要做好最壞打算,把困難估計足。

其實,除了新冠疫情之外⛄️,投資者需要意識到,2020年的全球宏觀環境還存在著多其他風險和挑戰。美國總統大選、中美關系、英國退歐談判🌨、澳大利亞山火、極端氣候事件、原油價格低迷📄、印度騷亂、土耳其/敘利亞軍事危機👷🏿♀️、意大利的財政可持續性⛹🏽♀️、伊拉克局勢、美國/伊朗關系、法國“黃馬甲”示威、西班牙加泰羅尼亞的獨立運動👨🏽💼、南美國家(如智利、玻利維亞、委內瑞拉等)的政治穩定、以及時不時製造國際噪音的北朝鮮等🙎🏽♀️,都有可能成為2020年的一只又一只“黑天鵝”🧑🏼🦰。

當然🧑🏼🎓,經歷上周的市場暴跌和本周的強勁反彈🫔,投資者“抄底”的願望非常強烈🥜🍁。筆者認為👨🏿🎓,由於各國政策刺激的空間有限🫨,即便疫情較快結束,之後的經濟復蘇力度很可能沒有市場預期的那麽強👩👧💿,企業盈利的復蘇也很可能令人失望。因此,在搶反彈之後🐽,投資者可能不得不面對現實♍️、調整對後市的預期。

轉載自 第一財經研究所

作者 孫明春

返回頂部

返回頂部