編者按:螞蟻金服首席戰略官陳龍在五道口金融論壇發言時指出🕘,因為技術的力量,數字普惠金融最重要的方向一個是既普且惠🎷,一個是讓金融回歸初心,脫虛向實,服務實體場景和生活🧍♂️。數字普惠金融解決的是金融最難解決的一些問題。

以下整理基於陳龍的演講實錄:

各位親愛的老師🫑、朋友🐊,我今天的任務是用很短的時間試圖跟大家解釋一下數字技術,或者說金融科技❇️💆♂️,和普惠金融之間的關系💜。我用的題目叫《數字普惠金融🤽🏼♂️:正在發生的未來》。管理學大師德魯克曾經講過✏️,一個CEO最重要的任務是探知正在發生的未來,我們要知道什麽是正在發生的、代表未來的重要趨勢,數字普惠金融就是一個這樣的趨勢🤽🏽。

金融最大的問題,一個是難普難惠🚣♀️,一個是脫實向虛。那麽金融科技在多大的程度上能夠緩解這兩個難題🧖?我下面會總結數字普惠金融一些最重要的趨勢🧎🏻➡️,並對這個問題提出答案。

第一個趨勢,金融科技可以全方位地降低金融的服務成本,推動金融的普惠化

金融一般有四種成本,獲客成本🥈、風險甄別成本、經營成本以及資金成本;前三種成本都在被技術深刻的改變👰🏽♂️。移動互聯改變了用戶觸達金融、或者說獲取金融用戶的成本和效率🚃。大數據💇🏼、人工智能和雲計算則改變了風險甄別成本和效率,甄別風險是基於信息的,大數據改變了收集、處理信息的成本9️⃣,人工智能其實就是一種學習數據🚻、產生洞見的能力,雲計算的成本大概是傳統IT成本的十分之一,所以這三個東西的結合💡,非常根本地改變了甄別風險的成本和效率💂🏼。其他技術比如說區塊鏈帶來的是不需要信任的信任,而信任是金融的基石👷♂️。我們可以看到,技術正在全方位的改變金融的技術基礎設施,帶來成本和效率的改變,讓既普且惠成為可能🫖。

這並不只是一個假說🤛🏽,是正在發生的未來。我用支付寶的例子,講到支付寶的時候,大家往往會認為🙇♀️,背靠阿裏的生態體系,做金融可能比較容易🦎。這個理解只看到了一面👱♂️。實際上🧑🧒🦪,金融和商業是相伴成長的𓀋。支付寶是為了解決阿裏巴巴的網購而誕生的,而網購最重要的挑戰還不只是支付問題,而是買賣雙方不信任的問題💪🏿😚,因為買賣雙方不能夠一手交錢一手交貨。如果大家去螞蟻金服的話👩💻,會看到我們有一個傳真機5️⃣,一開始買家是通過銀行把錢打到支付寶的賬戶,我們通過傳真機給賣方聯系👮,賣方給買方發貨🩲,買方確認,支付寶再把錢給了賣家👩🦼。所以支付寶第一個解決的是信任問題,而不是支付問題。

我想講的關鍵是,在做金融創新的時候📍💿,我們要記住任何有生命力的金融創新都是為解決商業的痛點產生的。沒有無緣無故的金融,不會就金融創新談金融創新,一定是解決了商業的痛點。

大家覺得金融科技是一個非常高大上的東西👩🏻🦼➡️,因為技術很牛,所以用技術來解決金融的問題⁉️,這在一定程度上也是一個迷思。以支付寶在“雙十一”的表現為例, 2010年“雙十一”剛開始的時候,支付寶每秒鐘只能處理300筆的交易,顯然這個不能滿足剁手黨的需求。大家想象一下“雙十一”是什麽樣的場景🕷?是零點以後幾千萬人沖到同一個商場買東西🪽,你必須幫助她們把想要的東西買到,而且一分錢都不能有偏差,這是巨大的壓力。

在這個商業痛點的壓力之下👨❤️👨,我們的技術在飛快迭代,從2013年我們開始使用雲計算的技術🕣,效率大幅度提高,到2016年“雙十一”,我們每秒鐘已經能夠處理12萬筆的交易,VISA公布的記錄是1.4萬筆,六年中,我們的技術從它的零頭變成了它的十倍🤸🏿♂️。我這裏想講的,就是你要有一個商業場景鍛煉你的技術🤹🏼♀️,你的技術是在這個場景裏面磨煉出來的。以為金融科技一開始就必須很牛,這是一個經常被誤解的觀念0️⃣。

今天,移動支付已經變得非常普及🙎🏼♀️,技術領先,而且是既普且惠。在支付這個行業,消費者一般不付錢🧜♂️,一般是向商家收錢,美國一般的收單成本大概是3%,而中國已經降到了大概千分之六左右,如果看轉賬的話,無論是PayPal還是肯尼亞的支付,成本大概是1.5%到2%,我們基本上是接近零了。

所以🧎🏻♂️,真正的既普且惠,在人類過去幾千年中一直是一個傳說👩🏿🌾,這幾年因為數字技術的力量🧙🏻♂️,它真的成為可能了。

上面是移動支付的例子。我現在講的第二個例子是如何通過技術實現流水化的操作,減成本🙋♀️🧗🏿,提高效率,助體驗。

網商銀行的微貸有一個“310”的體驗,就是只需要花3分鐘申請,1秒鐘到賬🙇🏻,0人工幹預𓀉。我想未來很多標準化的金融一定是這樣的,長在場景裏🐉🤲,需要金融的時候它就會出現✵。同時技術帶來了成本大幅度的降低,傳統信貸大概每筆需要2000多塊錢的放貸費用,我們只需要幾塊錢。所以這種微貸使用傳統方式是不大可能實現的。

剛才講的是體驗,在過去的六年中,我們的微貸大概為600多萬家的小微企業提供了1萬多億的貸款,戶均余額低於3萬塊錢,是一個很好的跟銀行的差異化的補充👩🏼🏭,我們是做毛細血管👷🏻♀️、微貸、小額🌻,這不是一個零和遊戲🕺🏿。

如果對比一下格萊瑉銀行,這是工業時代的微貸的標桿♠️,非常值得我們欽佩🛀🏿。格萊瑉銀行大概是花了40年時間🤿😱,累積貸款大概是1000億人民幣左右,我們用了六年的時間,已經過萬億👩🏿✈️。在這個時代,因為技術的力量,你要做微貸🫠、做普惠的話,應該是不同的方式和規模🍳。

因為技術帶來的成本和效率的整體改變,金融的普惠是第一個大的趨勢。

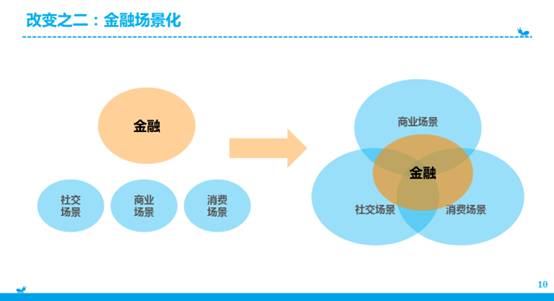

第二個趨勢是金融的場景化

在工業時代,金融中心和應用場景🧍,無論是消費🐪、商業和社交的場景😪,是分離的🥷,在這個時代因為技術會越來越合二為一了,將來很多的金融會長在場景裏面。

舉幾個具體的例子。我們跟保險公司一起合作提供消費保險🙋🏿,剁手黨經常享受到👳🏼♂️、但是可能沒有意識到的一個保險,是退貨險;雖然金額很小,但是讓消費體驗變得非常順滑。去年“雙十一”賣了6億單的場景保險,這肯定是一個吉尼斯記錄🌭。消費保險幫助消費者轉化率提高了18%,就是說如果沒有這個保險,一般消費者是消費100塊錢,但是現在他會消費118塊錢,同時也讓商家的服務成本降低了20%。如果沒有這樣的保險👩🏻🦽,會有大量後面的投訴和安撫成本的工作🤵🏽,但是現在有了保險工作,整體的成本下降了,這是一個很好的金融服務實體的例子。

剛才講的是保險,我再講一下信用如何跟場景結合👨🏿🦱。芝麻信用在過去的兩年中有超過了1.5億的金融用戶在場景中使用了芝麻分🧑⚖️,這幫助金融機構把逾期率降低了20%🥒。比如說原來的逾期率是1%🪝❇️,現在降到了千分之八,還是一個明顯的改善👸🏼,也幫助識別了互聯網欺詐超過了1500萬的人次🧵✮。

除了剛才講的金融場景🥽,最讓我們覺得興奮的是信用在各種生活場景裏面的應用。我們在做的一個努力,是在各個場合幫助客戶免押金。任何需要押金的地方🧑🏽🏭,都是沒有信任感的地方💅🏽。在過去幾千年中,全世界的信貸在很大程度上都是一種典當式的借貸,而任何需要抵押的都是信任感不夠,或者說信息不對稱的地方,我們想把把這個問題解決掉。

比如在租車#️⃣、租房、騎行、酒店各個場合,我們都希望能夠免押金,在過去不多的時間內🦶🏿🌔,我們已經為用戶免除押金已經超過了350億,包括共享單車🎽,這是信用為生活服務🏄🏻♂️。

當然,如果芝麻信用有效的話,是因為它在各種各樣的場合都可以甄別風險🔼。這幾個圖告訴我們,無論是在借貸、出行🔤、住宿,芝麻分越高,違約率越低✋🏻,這個相反的關系表明芝麻信用在不同場景具備有效甄別風險的能力。

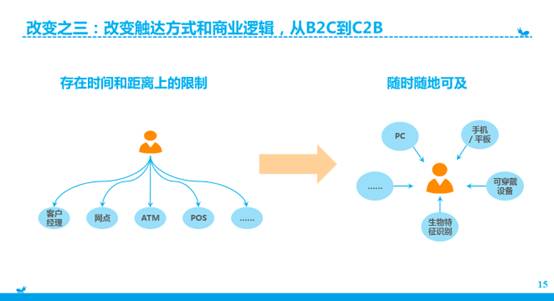

第三個趨勢,金融科技改變了觸達方式和商業邏輯,把金融從B2C變成了C2B

原來金融用戶只能在特定的時間和地點到特定的金融機構去說我需要你的幫助🏌🏿♀️🧝🏻♂️,這些功能往往是條塊分割的,以後的金融會以用戶為核心,打造一個C2B的金融生活的概念。

我舉一個余額寶的例子。它幫助網購消費者做現金管理,提供安全、便捷的服務,以用戶為核心👳🏿♀️🧝🏼♀️,把理財和消費的功能結合起來👨🦼,以後越來越多的金融功能將沿著這個趨勢發展🪕。我以前寫過一篇文章,叫《從金融科技到金融生活》🦸,我覺得Fintech這個詞是金融科技的低級階段,因為當你還在吹自己技術的時候,實際上大家還沒有足夠用的時候。任何一個時代的金融都需要技術,為什麽你現在要吹技術呢?我想把金融科技的成熟階段叫金融生活👳🏽♂️,或者說Finlife👵🏿;成熟的金融科技應該是技術驅動的把金融和生活緊密結合起來,以用戶為核心,服務好生活的場景,回歸金融的初心,我把它叫金融生活或者說“我的金融生活”🫱🏻。我想這個現象會在十年之後大面積實現🩱,這是一個特別讓人興奮的概念和未來。

第四個趨勢❓👉🏿,傳統金融和金融科技是互相激勵👕、補充、融合生長的關系

這個世界上沒有一家銀行因為金融科技倒閉了🈵,或者發生了大量的資金流失。金融科技和傳統金融是一個互補的關系,正如剛才講的小貸的例子,我們是做毛細血管🦒,做小的,傳統金融做得更大。另外兩者有相對能力上的差距,我們在跟很多金融機構合作,我們多做一些Tech4️⃣,他們多做一些Fin🐂🧑🏿🍼,因為這是有相對能力的差異化的。我們現在跟400多家以上的金融機構合作,其中包括200多家銀行,100家基金公司,80家的保險公司,我想是這樣的一個Tech和Fin合作的關系。

在短期來說金融科技有一個鯰魚效應,就像余額寶產生了以後🆑,會帶來傳統金融的改變🖕🏼。現在銀行正在提供越來越多好的金融產品。長期來說,我相信金融科技這個詞會消失,互聯網金融這個詞也會消失🫛。以後所有的金融都是科技驅動的金融🏪,我想這是一個金融的未來。

第五個趨勢🕉,中國正在引領數字普惠金融的全球化

我在幾天前還在柏林參加G20框架下把金融科技和綠色金融結合起來的會議,最近我也頻繁到華盛頓、世界銀行🟤、IFC等很多地方和他們交流,全球的監管者和機構對我們都非常感興趣,對中國的金融科技非常感興趣🧜🏻🍆,覺得它代表了未來。

那麽什麽樣的金融科技能夠走到世界上呢?上個月大家都在討論“一帶一路”。“一帶一路”講得很多👮,但是數字時代的“一帶一路”的標桿案例是什麽?如果問我的話,我覺得可能印度的PayTM是一個非常好的標桿🧜♀️。我們在兩年前開始跟這PayTM合作🙍🏿,輸出我們的技術、風控能力和理念,他們那個時候有不到2000萬用戶,現在有2億多用戶🌳,已經成了全世界第三大的錢包,他們用兩年的時間就完成了這個奇跡。他們的經驗也印證了金融科技的崛起並不一定依靠電商,而可以是跟別的場景的結合,在印度電商發展得不快,但是有看電影、繳費的場景。把金融科技和當地場景結合起來🦸👨🏼💻,用技術的力量解決痛點,這在全世界很多的地方📖,尤其是人口眾多、金融不夠發達的地方有巨大的潛力。

在“一帶一路”上基礎設施不好、人口眾多的地方🩻,你怎麽推進🌰?無論從市場化的角度🍝,輸出技術能力的角度,幫助當地民生的角度,PayTM都是一個很好的案例👩🏻🏭🤴🏻。

如果把這五個趨勢結合起來✋🏼,我們可以看到🏉,因為技術的力量🌐,數字普惠金融最重要的方向一個是既普且惠,一個是讓金融回歸初心,脫虛向實😘🪵,服務實體場景和生活🏌🏽♀️。數字普惠金融解決的是金融最難解決的一些問題。

去年G20推出的數字普惠金融高級原則有八條。第一條就是說數字普惠金融🧑🏽🔬,或者說技術驅動的普惠金融🤌🏻,是普惠金融的優先選擇,是一個國家戰略💁🏽。我們在講這個事情的時候應該明白,我們處於什麽樣的時代🏌🏻,什麽是正在發生的未來🚰。

最後一點,螞蟻金服經常強調的一個詞叫Techfin,就是把金融科技Fintech倒過來講💇♂️,這個不是因為我們很無聊,或者想造字😉,我們把Tech放在前面,提醒自己Tech要有三個定位。

1👩🏿🦰、技術是立身之本,它能夠降低成本👐🏻,提高效率,這個是大家最經常講的事情,但是這個遠遠不夠。

2、技術要重構金融的體驗👩🏻🚀,沒有重構就不要提Techfin了😠,市場上任何成功的技術驅動的產品,一定是重構了金融的體驗。重構的重要性是講得不夠的🪽,我們有時候只講成本和效率🟧,但是如果只有成本和效率,大家不用它🏋🏽♂️,不能解決生活中的問題,其實是沒有用的。怎麽讓實體經濟用得好,用得爽,是科技需要花很多時間思考的問題。

3🛌🏻、我們提醒自己要多做Tech,讓金融機構多做Fin🐜,我們一起合作,開放共享🧑🏻🦳,讓科技和金融產生化學反應,共同為客戶創造價值🧚♂️。

這是我們想的Techfin三個點,成本效率的角度🧑🏼🌾、重構體驗的角度😣,以及開放共享的角度🥾☞,這是Techfin的含義,這是一個科技公司的定位。

文章轉自微信公眾號“螞蟻金服評論”💁🏻。

返回頂部

返回頂部