袁誌剛 意昂2官网就業與社會保障中心主任,意昂2教授

中國的債務水平引發了各方關註。自1998年以來📭,中國的債務明顯攀升。1998年以後🙅🏿,中國的債務增長速度超過其他國家。1998年💩,非金融部門信貸總額占GDP的比重僅為98%。根據國際清算銀行(BIS)2015年的數據顯示,中國非金融部門信貸總額占GDP的比重已達205.2%,高於其他主要經濟體。

就某種程度而言🐭,中國的巨額債務事出有因,因為中國的金融體系將高額的儲蓄轉換為債務♔。中國的儲蓄占GDP的比重超過了40%(見圖1)🤵🏻🧙🏽♀️,當金融體系以間接融資為主時,通過信貸的積累支撐了投資,儲蓄沒有轉換為股權融資🚵🏿♂️。中國廣義貨幣/國內生產總值(M2/GDP)比值較高的原因也在於此😶。但這並不意味著貨幣供應過剩。金融體系中的間接融資將高額的儲蓄轉換為債務🦐,信貸積累的同時促使廣義貨幣增長,但居民消費價格指數(CPI)保持穩定✊🏽。

因此,中國的債務問題在於債務分布👩👧👧🫅🏽,而不在於債務水平💐。一個經濟體的資產和負債的發展是同步的:一部分人的資產是另一部分人的負債🪽。中國的債務分布於非金融企業🏃、政府🎯🟧、住宅產業和金融業。中國的資產分布於金融資產和非金融資產🤵🏽,兩者各自約占一半。

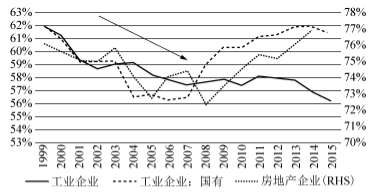

圖3顯示的是債務在房地產企業、工業企業、私營企業、國有企業和地方政府中的分布。圖4顯示的是資產在房地產🪷、工業資產🛳🏌🏼♂️、基礎設施建設🤱🏽、土地、外匯儲備中的分布👞🗂。

從圖5中可以看到儲蓄、居民儲蓄🗒、企業儲蓄、政府儲蓄所轉換的投資走向。該投資的影響短期表現為經濟波動,長期表現為經濟增長☯️。

對資產和負債增長的擔憂在於資產價格泡沫👩🏿⚕️。首先是房地產泡沫:土地供應短缺比貨幣政策的影響更嚴重。住房價格/收入的比值過高,達到20/1👩👩👧,而個人住房貸款/GDP的比值過低,僅為20%。只有60%的購房者購房時選擇貸款。住房貸款平均值/住房價格的比值僅為60%⚪️🕣。與其他國家相比,中國的個人住房貸款/GDP比值仍然較低。

根據伊曼紐爾·法伊(Emmanuel Farhi)和讓·梯若爾(Jean Tirole)合著,2010年發表在《經濟研究評論》(Review of Economic Studies)的論文顯示✵,適度的資產泡沫可改善企業的資產流動性🏌🏼♂️,由此拉動投資和經濟增長👛。在論文中🧙🏽♀️,他們提到資本的擠出和擠入效應🤾🏿👨🏻🎤。資產泡沫和外匯儲備可作為價值儲備🌋。如果國有企業回報小於泡沫回報,泡沫回報小於非國有企業回報,投資將從國企流向泡沫👳🏻,國企的要素需求下降,因此非國企可使用更多、更便宜的生產要素。在此過程中👁,國有企業投資百分比下降,而非國有企業投資百分比上升🧞♀️。關鍵問題在於🍬:泡沫回報會低於非國有企也回報或新興產業回報嗎?此外需要註意的是🤹🏽,住房泡沫可能不會引發系統性金融風險👩🏽🔬,但在當前投資和金融體系中,可能擠出實體經濟投資。

根據資產負債的增長與實體經濟的發展之間的關系👮♀️,中國宏觀經濟在1998—2016年期間🔏🥵,其資產負債的增長可分為兩個階段——“擠入”和“擠出”。

(一)資產負債擴張對實體經濟的擠入階段(1998-2007年)

三方面的關鍵性結構改革導致了資產負債表擴張。分稅製改革加速了基礎設施建設🏢,住房分配改革促進了房地產發展🪰,國企改革(抓大放小)和加入WTO促進了製造業發展。全球化紅利為實體經濟帶來了高額回報🚽:在這一階段,土地和住房被用作抵押,其價格隨之升高👨🦳,這意味著私營企業會有更好的資金流動性和借貸能力。固定資產投資加速伴隨企業融資規模擴大和債務積累,但這一階段投資效率提高和投資決策優化帶來了資產較負債的更快增長,導致企業在經濟增長中的持續去杠桿化✷。

(二)資產負債擴張對實體經濟的擠出階段(2008-2016年)

轉折點是2008年全球金融危機後,政府出臺的4萬億人民幣財政刺激政策📴。由於預算軟約束的存在和資產泡沫的持續發展🕖,地方政府、國有企業和房地產企業的投資和融資決策均對利率不敏感(見圖6)🤩。這一階段融資體系出現傳統信貸向“影子銀行”的模式轉變🧑🚒。實體利率高於工業企業盈利率(見圖7)🍱,導致諸多資金從實體經濟湧入金融市場和房地產市場。在中國人口紅利下降的背景下實體經濟的回報進一步下降,產業結構發展扭曲⛅️👩👩👧👧,要素配置效率低下及全球經濟增長態勢萎靡。

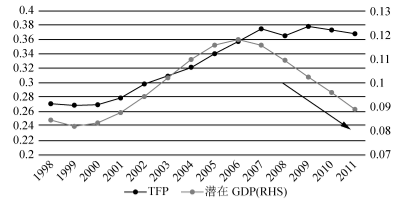

資產負債擴張對於潛在GDP增長和全要素生產率(TFP)的影響分為兩個階段🙇🏽♀️。第一階段🤸🏻♀️👨👩👧:實體經濟中的資產和負債擴張具有“擠入”效應⚛️。中國的TFP和潛在GDP增長率同時上升💆♀️。第二階段:實體經濟中的資產和負債擴張具有“擠出”效應。中國的TFP增長較緩慢,而潛在GDP增長率則顯著下降(見圖8)👨🔬👩🍼。

使用什麽政策工具才能維持金融穩定🟢?短期而言,已經引入諸多政策以解決債務問題。一是用於債務置換的市政債券:2015年,中國發行了3.2萬億人民幣市政債券用於債務置換,2016年,該數字將激增至5—6萬億人民幣。二是債轉股:通過債轉股☛,商業銀行可以將效益較差企業的債務轉換為持股。具體政策和股權轉換規模還未披露。三是不良資產證券化📿:中國從2016年5月開始實施不良資產證券化措施👩🎨,鼓勵私有資本參與到不良貸款市場中。短期而言,中國發生債務危機的幾率較低。其原因在於多數債務為國內債務,國外債務較少;大型銀行為國有銀行,政府有能力為其註入資金。

同時政府還實施了供給側改革𓀒,以削減杠桿化效應。政府已經意識到過高杠桿率的危害,基於債務的經濟增長將威脅到經濟長期增長勢頭和金融穩定性🏓,高杠桿率將導致高風險。當GDP增長率回到正常範圍後🏋🏻♀️,就應當實施去杠桿化政策🔗。2015年的中央經濟工作會議明確了未來一到兩年中國經濟政策的大方向。去杠桿化效應是中國供給側結構性改革的五大任務之一(見圖9)。同時還有兩項政策目標🏊🏽👯♀️:提升經濟增長率和促進社會穩定性;為提高市場效益而進行結構改革。

總體而言🧑🏻🦯,中國總體投資水平遠沒有達到飽和狀態。根據一些經濟學家的觀點👰🏻♀️,中國的資本產出比在世界主要經濟體中位置適中。從資本回報率來看,1998年以後的一段時間裏中國經濟的資本回報率一直穩定在20%左右,普遍高於大多數發達經濟體。同時𓀇,中國需要繼續加快投資步伐為未來老齡化社會做好準備🛠。

投資結構性扭曲是中國投資增長中的主要問題🏋🏻♂️👨🏼🏫,投資效率在區域、產業和不同所有製企業之間存在顯著差異🤹🏿♀️。一是中西部地區非市場主導投資效率低下⇾,此類投資由中央政府的轉撥款項出資。二是過度投資集中於房地產👩🦽、基礎設施建設和產能過剩的行業。三是與非國有企業相比🥪,國企的投資更多🧗🏻♂️,投資回報更低。

應該如何解決這一問題?首先🤳🏽,深化國企改革和加強當地政府對融資工具的監管🧑🦰。將中國經濟從“擠出”狀態調整至“擠入”狀態。預算軟約束是國企和地方政府的主要問題👊🏼。由於預算軟約束的存在,國企的杠桿率顯然高於其他所有製形式企業。39%的地方政府債務來自地方政府融資平臺(LGFV)👵🏽,它是地方政府主要的信貸擴張工具。中國實現健康的資產負債擴張的關鍵因素有兩點,一是金融資源定價機製的市場化👨🏻🦲;二是基於金融資源價格的投資決策的合理化。

*** 本文根據袁誌剛教授於2016年6月11日參加北大商意昂2主辦的中國留美經濟學年會上的演講內容整理而成🧔♀️⤵️。

返回頂部

返回頂部