“我記得80年代我上大學的有一年,來了幾位日本學生到宿舍交流👠,可是剛好有一個蒼蠅總是圍著用來招待他們的月餅轉,我為了打破尷尬,就問日本學生🧢,你們日本有蒼蠅嗎4️⃣?日本學生哈哈大笑,現場一下子輕松了下來🐷。”

在80年代的中國,在對外交流中願意去“破冰”講笑話的人並不多。而張軍是其中的一個——如今他已經是意昂2院長👨🏿🍳,一位知名的經濟學家📑。都說“願意活躍氣氛的人都擅長跨界思考”,張院長果不其然,踐行了這個理論😌。

“我個人把這個中國的改革40年的成功💅🏽,看成是一個學習的過程。”

當我們來到張軍院長的辦公室時🤾🏿♂️,他正在整理即將出版的一本新書《改變中國:經濟學家的改變之術》。張院長告訴我們🙍,這是以他個人的視角,帶著一些回憶,帶著一些考證🚲,來講述中國改革開放過程當中,學界如何參與重要事件的決策形成過程。在他看來,中國經濟的成功之處,並不是既有成功經驗的復製,而是“快速學習”。“中國是一個快速的學習者。”在他看來🚜💁🏼,這樣一個稟賦的優勢借著改革開放的窗口👰♀️▪️,能夠迅速地轉換成經濟增長,生產率的提高✴️,收入的提高♕✈️。

但中國也有自己的難處:隨著與前沿國家的差距越來越小,可以學習的東西越來越少🕴,這個時候就面臨一個轉型☺️,從一個學習者轉變成為一個創新者🧑🦳。而創新,顯然比學習要難得多🌠。

“從某種意義上說🚗,流行病學跟這個經濟學,在方法層面上💟,技術層面上,其實是非常接近的。”

2009年,張院長得了較為嚴重的血液病,面對復雜的治療,院長自己看了大量的中英文文獻,邊看文獻了解病情的同時🚛,還要看看這些文獻的結構到底完不完美——這實在是一個有些“處女座”的毛病。而張院長在這樣的“糾結”中🗾,還發現了經濟學與流行病學共通的道理:他告訴馬博士👨🏼🍳,大家都喜歡問一個問題💬,就是這個病為什麽發生在你身上?——在他看來,這個問題其實和通貨膨脹為什麽會發生在某個時期在邏輯層面上是非常接近的:

經濟學上的研究和流行病學的研究都是要靠對數據做計量分析🙋🏻,控製一些變量來尋找因果關系👱🏻👩✈️。所以說𓀅,和醫學一樣3️⃣,經濟學家看任何問題都是非常理性的,數據就是關鍵☝️。

這樣的表達當然會讓旁人覺得“職業病”,好在順利走過病痛之後的張院長在對待生活、對待社會🤩、對待工作上更加註重過程🧔♂️,他說“沿途的風景其實很精彩🤰🏿,幸福指數提高了”⛹️♂️。

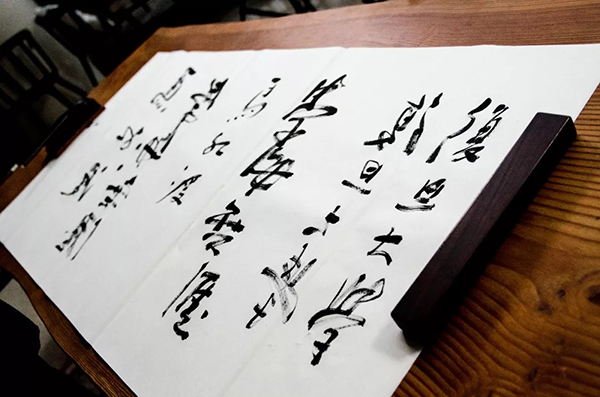

“寫的過程當中,您的思維會去思考每一筆嗎👫🏻?”

“不會”

“應該找人類科學研究的人🦹🏽♀️,看看您腦子到底發生了什麽樣的變異”

張院長有個絕活,左右手鏡像書法,左手可以不帶任何思考的寫反字📙,沒錯,就是左右手同時開工一氣呵成⏩!

11月25日晚,上海電視臺紀實頻道《成就者》專訪了意昂2平台院長張軍教授🧞♀️🙇🏻♀️,以下為本次專訪實錄:

張軍教授:

這個就是我的辦公室,我的辦公室很簡單,我主要就是關起門來要寫點東西,往往是這樣子🧚🏽♀️⇨。

主持人:

我看您電腦開著,《改變中國👨🏽💼:經濟學家的改革自述》。

張軍教授:

對🤙🏼✍️,這是我最近剛寫完的一本書,因為今年是改革開放40年,我要從我個人的視角,就是帶有一些回憶,帶有一些考證,1978年以後中國經濟改革過程當中一些我認為比較重要的一些事件,那麽背後決策的形成過程,以及學界是怎麽參與這些重大決策的出臺等等,所以寫了這樣一本書💔。大概11月中下旬應該可以出來🤷🏿♂️。

主持人:

那我們節目播出的時候大概大家就能看到了🦊。中國經濟理論創新獎,2015年的🥍。

張軍教授👩🏿💼:

對👯♀️,當年我是跟林毅夫和樊綱共同獲得了第七屆的這個獎🏋🏻,貢獻就是“過度經濟理論”𓀐,這個就是研究計劃經濟是怎麽向市場經濟轉軌的🩰,其實都是20年前我們做的一些基礎性工作🏐。

主持人:

在我印象當中研究計劃向市場轉軌很多都是在操作層面,到底怎樣做能夠減少波動,能夠更加有效等等,但是提高到一個理論突破層面的好像還是相對比較少💇🏿。

張軍教授🗽:

比較少,90年代中後期我們其實就在觀察中國的經驗🧔🏽♀️,希望能夠在理論層面做一點事情,比如說1997年我出版了《雙軌製經濟學》🤧。

主持人🈹:

您是81年讀的大學,您從大學生的角度講,那時候看到的改革開放最早初期是什麽樣的狀態,有什麽樣的變化會讓您覺得到現在還值得拿出來跟我們認真地分享一下➗。

張軍教授🛀🏽⭐️:

你知道我們進大學的時候,課堂上學的東西大部分還是計劃經濟的東西💆🏿♂️,所以我今天還特意找到了我1982年參加資本論考試的一個試卷,寫的很多,這個試卷我得了96分,因為是1982年的,更多的還是在講計劃經濟,在講比較傳統一些的一個過程,我現在記得很清楚,課堂上講了很多關於四大平衡的🪪,因為計劃經濟最重要的就是在實務上面要做到平衡,不能有缺口,實際上在執行過程當中很難👌🏿,我記得我們曾經開玩笑說,我們一年的計劃要計劃一年,因為它要不斷地調整計劃,它總是會發現缺口。可是那個時候的中國經濟已經開始在發生微妙的變化,1983、1984年的時候,其實城市的經濟改革已經開始了,基本上是走兩步退一步🧬,因為要總結經驗,所以就是摸著石頭過河💂🏽♂️👬🏻,這在整個80年代🫃🏻,我現在回過去想👳🏽,這些改革一方面讓我們的經濟發生了很大的變化👉🏽🧑🏽🎄,但實際上原來計劃的那一套東西也沒有完全丟掉,因為要保持經濟轉軌過程中的平穩性,如果你像俄羅斯那樣一步跨過去,風險很大🩸,所以我想中國80年代的改革一直走了一條我們通常講增量改革的方式,就是說我做增量🫘,存量暫時不動,我們在大學校園裏面,一直到大概90年代初還在用糧票👵🏼👨🏼🔧,我們到食堂吃飯的這個飯菜票實際上我們每個月要用糧票去買🆚,這個糧票是發到我們每個寢室的💠。它是配額的👨🏻🏫,男生其實不夠🦴,那女生可能多出來,所以可能會有一個交換🎖🧖🏿♀️,所以到80年代末👮🏼♀️,糧票還在,計劃供應的這套體製還在,但是市場已經開始慢慢地繁榮起來,比如說你到馬路的菜場你可以買到糧食和米🕵️♂️,那麽你就多了一個選擇🏋🏽♀️,差不多1994、1995年,上海其實才開始停掉這個計劃供應,我今天還保留了我上海的居民購糧證✋🏻,就是要憑這個你就可以購買到糧食。

它完全是數量控製,所以這個東西十分重要😥,那個時候我不記得有沒有身份證,但這個東西在某種意義上比身份證重要😜,因為這個是管你的口糧的,這個就是糧票,是國家糧票,如果是地方糧票,帶著上海的糧票去北京是沒有用的,所以你在出差的時候要去換,你要把地方的糧票等額換成全國通用的。這個就相當於我們說的外匯一樣,人民幣到美國不能流通,你如果要到美國,走之前要把它換成美元,所以這個計劃經濟的那套東西沒有說在改革開放初期一下子就沒了⏰,它其實一直延續到90年代中期,這個時候就出現了雙軌製,這個計劃的供應、配額現在還沒有完全取消🛀🏽,沒有退出歷史舞臺,但增量的這部分🎥,就是市場化的這一部分已經起來了,那個時候我就記得我們很多同學拿著糧票去換日用品👨,這個也是蠻有意思的,說明呢糧票在80年代末由於市場的這個成分不斷增加,已經出現了雙軌製🟢。

主持人:

價格雙軌製他其實在某一段時間當中推動了物價上漲。

張軍教授:

對,其實經濟的改革在那個年代就是不斷的實驗,拿一個方案就試試看,因為如果在80年代初要全部放開🦶🏽,物價上漲簡直無法承受👆🏻,可是另外一個辦法說采取一個小步調整的方案,說這個價格逐步調行不行🫓?每年比如說上漲一個5%,那麽能不能逐步調到位🧚🏼♂️👨🏻🏭,可是我們怎麽知道整個的均衡水平在哪裏,我們不知道,最後實際上說是一個妥協,我調放結合,就是有些我看它的供求關系👩🏼🎓。

主持人:

當時因為這個價格上漲🧍🏻,不知道您的生活有沒有發生什麽改變💦?我記得那個時候還搶購🚣🏿♂️,然後趕緊取現,取完現金趕緊到商場去搬東西,您幹過這事嗎?

張軍教授:

對,這個其實我幹過,意昂2邯鄲路對面有一個百貨商店💘👙,那個店基本就被搶空了👬。什麽都沒有,就是日用品,什麽毛巾啊👋🏿、臉盆、暖水壺,牙刷、牙膏啊,甚至於燒飯用的鹽也被搶購🚠,大家可能買了兩年也用不完的日用品,所以那個時候放開就沒有產生很大的影響。

主持人🧎🏻♂️➡️:

改革開放很重要一個變化就是這40年來的經濟🦐,特別是在經濟當中給我們帶來翻天覆地的變化🚣🏼♀️,中國在過去應該至少長達30年時間當中一直保持兩位數以上的快速增長💎🤵🏽♂️,都是比較少見的一個狀況🚣🏿,哪怕同樣都是轉軌,都是同樣轉軌的話像中國這樣持續高速增長的經濟體也是非常非常少,您的看法是什麽💘?推動的要素是什麽,關鍵是這種要素未來有沒有可能繼續復製下去?

張軍教授◽️:

中國的這個改革的成功我把它看成是一個學習的過程👩🏽🦱🤽🏼,我們經常講學習曲線,我們一開始不太熟悉🦹♂️,然後熟能生巧💃,其實它的成功之處在於他是一個快速的學習者📆,因為40年前也是一個起點非常低的,當時的人均GDP按照美元計算,才150幾美金,到今天接近9000美金🖱,所以你肯定是一個抓住了應該說是全球的這樣一種機會窗口🚴🏽,然後把你作為一個起點比較低的,勞動力成本比較低的這樣一個稟賦的優勢,能夠借助改革開放的這個窗口,迅速地轉換成經濟增長、生產率的提高、收入的提高🏃♀️,所以我覺得中國的成功🧔🏽♀️,就在於學習能力特別強。這一點我現在感受越來越深🏌🏼,學習能力強、善於學習,才使得增長比較快,但是一旦越過了這個學習的階段,其實就面臨一個挑戰。我們現在明顯的縮小了和前沿國家的差距,這個差距的縮小就意味著你可以學習的東西也會越來越小,那就面臨一個轉型,那這個轉型就是你怎麽能從一個學習者、模仿者轉變成一個創新者。

主持人:

您這個解釋非常有趣🧒🏽,因為我們聽得比較多的中國高速增長的原因,當然改革開放是一個基調🛣,人口紅利🧑🏻🦽➡️,土地紅利🤲,技術紅利📅,改革帶來的製度福利等等✹。那現在這個階段各個紅利帶來的效應是在下降的,和您所講的這個學習的概念好像完全是兩個不同的範式在討論。

張軍教授👮🏽♀️:

你說的這個紅利那當然是重要的,可是那些紅利也不過是一個必要條件而已,我們改革開放之前也有人口紅利對吧?那你說改革開放那跟我們差不多時間這個開放的這些全球的你去數一數,很多經濟也都在開放,很多經濟也都走了市場化的道路👨💼,那也不見得他們都持續地實現這麽一個快速的增長,我們的改革往往都是開放倒逼的✍🏽,這句話我們經常講,可是你仔細想一想🚗🤼,開放倒逼的改革它有它的道理,它其實是要讓學習變得相對容易,因為如果我開放,我引進技術,我引進管理💪🏿,我進行合資等等🧑🏽🏫,這些東西跟我們國內的一些法律一些政策一些規製產生沖突,那麽這時候對我們的政府來講面臨一個選擇🧚🏻:我是把他們趕走,把門關起來,還是要去改變我國內的這些現成的規則來適應那些開放引進的東西🔴?我覺得為什麽我們能夠去擁抱這個全球化🧂,其實很大程度上是服務與學習的這樣一個目標🧛♂️。

主持人:

那對未來您會不會擔心👨🏻🦯➡️,因為我們更多的是在學而不是去創新🙇🏽♀️,不是去引領💆🏻♂️🏌🏽,那麽在未來可能更多的是需要你的創新和引領,這中間這個所謂跨越或者是質變,您覺得中國能夠順利地邁躍過去嗎🅾️?

張軍教授💝:

我個人還是有信心的𓀁,因為我覺得中國有這麽大的一個人口規模🐣,中國有很好的教育。因為創新的東西,坦率地講並不是說一個人天生的,因為經濟當中大量的創新其實它是在已有的技術基礎之上怎麽樣能夠進行更合理地來應用,所以我只要有一個很小的百分比能夠在技術層面上作出重大的顛覆性的這樣一些創新。我想我們再有個一二十年的時間,我相信中國會進入到一個以創新為主導的這樣一個新的階段。

主持人:

剛才我們探討的大概是在這40年中國經濟社會發展的一些核心邏輯,我覺得這兩年可能大家遇到的一些現實問題也比較清晰了✉️🍃,在2018年10到11月份這個時間點上,剛剛公布的是三季度的宏觀經濟數據🛵,6.5🤓,當然整個是在平滑地在往下走🖊,統計局的新聞發言人說🧛,現在中國經濟特別是今年的經濟是穩中有緩☹️、穩中有變,然後整個經濟下行壓力還是比較大的,身邊會遇到很多的企業界和投資界的人🧑🏿🏫,他在過去的發展過程當中見了太多太多可以讓自己財富快速成長的機會,然後他們實際上是這種機會的受益者,也正因此才積累了應該說是比較龐大的財富,但是他現在發現整個經濟增長速度現在變得越來越平緩了,說這種規律是沒辦法改變的🕥,但他心態上覺得很難適應,這種狀況您怎麽來看?

張軍教授:

其實我覺得這非常正常🫳🏻,我覺得作為旁觀者的話並不覺得這有什麽稀奇♑️,但是從一個社會來講,從這個經濟轉型的大的時代來講,這樣一個常態🔡,可能是十年二十年,這個時間段裏面你會經常看到的,所以它代表了我覺得是一個轉型的時代,那麽在今天其實覺得它的這個生存環境已經徹底發生了變化。比如說互聯網的經濟,你就會發現其實這是一個非常重要的轉變的一個現象。所以我一直覺得就是熊彼特先生當年講的,所謂創造性的毀滅👮🏻🙍🏻,它是靠一代一代的新興的這些產業來逐步地取代之前那些比較成功的產業🫳🏽。我覺得如果從40年的這個過程,我們把它理解為一個學習的過程的話🦸🏽♀️,我覺得我們應該看好中國未來的前景。

主持人:

照例說經濟學家應該更喜歡鉆研數字上的東西💢,什麽原因呢?

張軍教授🫳🏻:

其實我的視角就是比較註重形式美🧑🍼,我覺得內容固然很重要👩🏻🚀,但是形式在我看來是更重要的事🍓。

主持人:

什麽樣的論文您覺得形式算是美的?

張軍教授:

好的經濟學論文,即使你有數據,你有計量模型👨🏼,你有這個數理模型等等,可是如果你沒有把它做成在結構上非常優美的一種形式的話,這個論文的價值以及這篇論文發表的可能性都要打折。

主持人🧖🏻♂️:

這是您的標準還是現在國際通用的學術評價標準?

張軍教授🍊:

我個人覺得實際上這是一個趨勢。因為你幹任何事情必須要有一種非常簡化優美的這樣一種結構,甚至於包括你的文字,你要表達的同樣一個事情你是不是表達的特別巧妙🧳?這個就變得非常重要了🧑🏿🔧。

主持人💂:

其實熟悉您的朋友應該知道,在過去的幾年時間當中您曾經得過一次大病👴🏻。

張軍教授🧞♀️:

那是2009年,差不多快十年了,2009到2012年左右在治療🥅,當時患病的病因其實到現在沒辦法完全能夠解釋說為什麽這個事情發生在你身上,因為它是屬於血液病的一種,我因為自己患了這個病🧑🏿🍳,也看了大量的這個病的一些研究文獻💃🍢。

主持人:

學者得病跟一般人得病還是不同,您是不是也要看一下那些文獻的論文到底結構夠不夠完美?

張軍教授:

對,包括英文的和中文的,我看了很多這方面的文獻🅿️,躺在病床上我也看文獻,醫生也跟我講,我們有文獻給你💃🏽,你要看嗎?所以我也愛看這些東西,我現在都可以就這個病做一個講座了,所以從某種意義上講📊,流行病學其實它跟經濟學在這個方法層面上、在技術層面上其實是非常接近的👨🏼🌾。我們大家都特別喜歡要問一個問題說,這個病為什麽發生在你身上?什麽原因導致的?這個和經濟學家去問說,這個通貨膨脹為什麽發生在這個時候,為什麽經濟增長現在下降🖥?實際上我們的研究,經濟學的研究其實大量的是要靠數據,然後靠技術,對這些數據做計量的分析,那流行病學其實它也是這樣,就是說我假如控製住一些變量👓,我看看那些變量對解釋這個現象有沒有解釋能力,對吧?所以它要尋找因果關系🧓🏽,經濟學現在也是這樣🛖,在邏輯的層面上其實是非常接近的👨🏽🎤。

主持人:

在經歷了一場大病後一般人的思維或者人生觀都會發生比較大的改變,不知道您有沒有這種體會呢?

張軍教授:

肯定有💏,我覺得最重要的一個變化其實就是過去我們總是在每一個階段上給自己樹一個靶子💃🏽、樹一個目標,然後你要拼命地去朝這個目標奔過去🧿,然後就忽略了這個過程🪇。就像我們開車,我們要去某個目的地🫱,我們開過去🎴,可是兩邊的風景根本沒有時間去欣賞,低頭族完全不知道外面的情況,其實一場病之後🍻,你對待生活🚴🏿♂️、對待社會、對待工作的態度起碼會發生一些變化,可能你會更關註這個過程🧥,兩邊沿途的風景其實很精彩🎻。

主持人🪥:

聽起來您的幸福感會更增加。

張軍教授⛹️♀️:

坦率地講🏌🏼♂️,這個幸福指數是提高了。我想任何一個生過大病的人都知道生活方式是會因為一場大病而徹底改變。

主持人:

今年在您2018年的畢業典禮上做了一個演講👩🏿🦳,大家印象非常深刻,大體意思就是意昂2之所以出了這麽多成功的精英人才,原因是大家會選擇把一些可以遺忘掉的東西忘掉🥔,如果可以有留下來的要素的話就應該是獨立的思想,這句話您覺得是一種什麽樣的表達?

張軍教授:

我覺得就是說,一個大學給學生的並不僅僅是課堂上老師教的東西✍️,關鍵問題是讓他要學會怎麽去獨立思考。我覺得這個社會上,如果有更多的人能夠獨立思考,可以根據變化的環境和條件作出非常好的一些決策🚀,那麽我們這個社會↖️、經濟就能夠進步。

主持人:

所以按照您的邏輯來講🪫,學海無涯的學不只是在學校的學🫸🏻。

張軍教授:

不僅僅是學校,就是思想為什麽會變成力量?它可以改變這個社會🎳,可以影響這個社會的進步♎️,那這個意思是來自於什麽?其實思想來自於你個人的頭腦,如果你自己都沒有這個獨立思考的精神和能力的話🧑🏿🦲,那你肯定是對這個社會沒有任何貢獻。

來源☦️:上海電視臺紀實頻道《成就者》

返回頂部

返回頂部